小米集團 (1810.HK) - 萬物互聯 數據和服務變現的商業模式

| 投資建議 | 買入 |

| 建議時股價 | $21.050 |

| 目標價 | $26.900 |

投資概要

小米集團(1810.HK)是一家以手機、智能硬件和IoT平台為核心的互聯網公司。經過十年的發展,公司的年收入突破兩千四百億元人民幣,產品在全球銷住100多個國家和地區。在2021年第二季,根據Canalys的數據,公司首次成為全球第二大的智能手機製造商。同時,公司亦創造出眾多智能硬件產品,其中多個品類銷量第一;並建成了全球最大消費類IoT物聯網平台。截至2021年6月,MIUI的月活躍用戶達到4.54億,並為他們提供一系列創新的互聯網服務。

智能手機海外市佔率不斷提升 並進軍高端手機市場

小米從2014年開始全球擴張,2020年第四季,公司在全球54國家和地區的智能手機出貨量排在前五名。目前,小米手機海外市場主要依賴全球三大市場,分別為歐洲市場、印度市場和其他新興市場。在2021年第二季,根據Canalys的數據,小米在拉美、非洲和西歐這三個市場的出貨量分別增加300%、150%、50%。小米為搶奪各價格層的市佔率,採用了品牌分拆戰略,並開始沖擊高端市場以及在高端市場上爭奪更多的市場份額。受益於中高端產品銷量持續上升,公司的智能手機ASP穩步提升,2020年ASP為約1040元人民幣,同比增長6.1%。在2021年上半年,公司在中國大陸地區人民幣3,000元或以上及境外定價在300歐元及以上的智能手機全球出貨量超過12百萬台,超過2020年全年的約10百萬台。

手機+AIoT核心戰略

在AI (人工智能) + IoT (物聯網)領域上,小米提出了“1+4+X”。通過一台小米智能手機,連接其四個重要的自研平台:智能電視、筆記本電腦、智能音箱、路由器等由小米賦能生態鏈的智能產品,即打造萬物智慧互聯的生態模式。截至2021年第二季度,小米電視在中國大陸出貨量連續第十個季度穩居第一,全球智能電視出貨量穩居前五,並在智能電視方面堅持推動電視高端化、大屏化和國際化的戰略。公司2021年第二季IoT業務收入為207億元人民幣,同比增長35.9%,同時境外市場保持強勁增長,境外IoT及生活消費產品收入同比增長93.8%。

公司MIUI用戶規模持續提升 為公司盈利重要引擎

公司通過提供互聯網服務讓用戶擁有完整的移動互聯網體驗,公司基於安卓原生系統的自有操作系統MIUI擁有大約4.54億月活躍用戶,MIUI與安卓生態系統充分兼容,包括了安卓生態系統上的所有手機應用程序,以構成一個開放的平台,有利公司提供一系列廣泛的互聯網服務,包括內容、娛樂、金融服務和效能工具。公司開發的應用程序包括小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻。相比其他獲客成本較高的互聯網平台,公司通過硬件銷售獲得用戶的過程本身是盈利的。

估值與投資建議

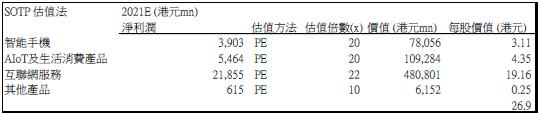

小米集團的三大主營業務為智能手機、IoT與生活消費產品和互聯網服務,我們採用分部估值法(SOTP)對公司三項業務分別進行估值,分別給予公司智能手機業務/ IoT與生活消費產品/ 互聯網服務20/ 20/ 22 倍2021年的市盈率(P/E),給予目標價為HKD26.9,對應公司2021/2022/2023年的整體市盈率為21x/ 19x/ 17x,首次給予買入評級。

公司介紹

小米集團(1810.HK)是一家以手機、智能硬件和IoT平台為核心的互聯網公司。公司成立於2010年,並在2018年7月在香港聯交所主板上市。經過十年的發展,公司的年收入突破兩千四百億元人民幣,產品在全球銷往100多個國家和地區,根據Canalys的統計,在2020年第四季,公司在全球54個國家和地區的智能手機出貨量排名前五,特別在印度龐大的智能手機市場中,公司連續13個季度保持排名第一。公司一直推崇大膽創新的文化,從「鐵人三項」商業模式,到通過「生態鏈」公司集群;從「用戶參與的互聯網開發模式」,到小米線上線下一體的高效新零售創新精神,不斷促進公司的蓬勃發展。在2021年第二季,根據Canalys最新的數據,公司首次成為全球第二大的智能手機製造商。同時,公司亦創造出眾多智能硬件產品,其中多個品類銷量第一;並建成了全球最大消費類IoT物聯網平台。截至2021年6月,MIUI的月活躍用戶達到4.54億,並為他們提供一系列創新的互聯網服務。

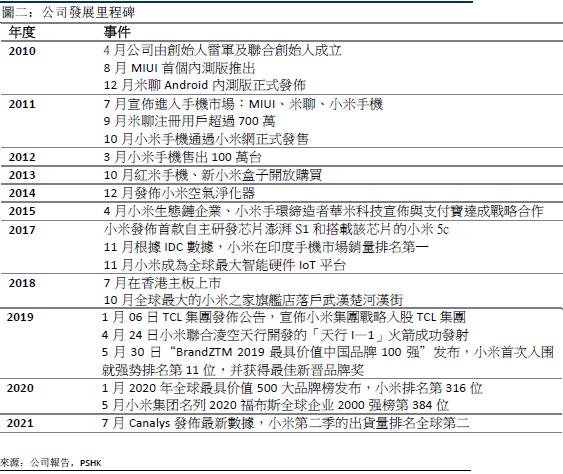

公司發展過程

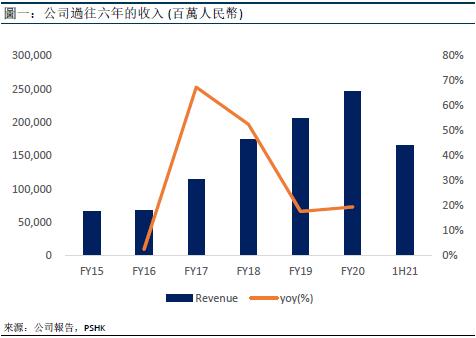

經營情況

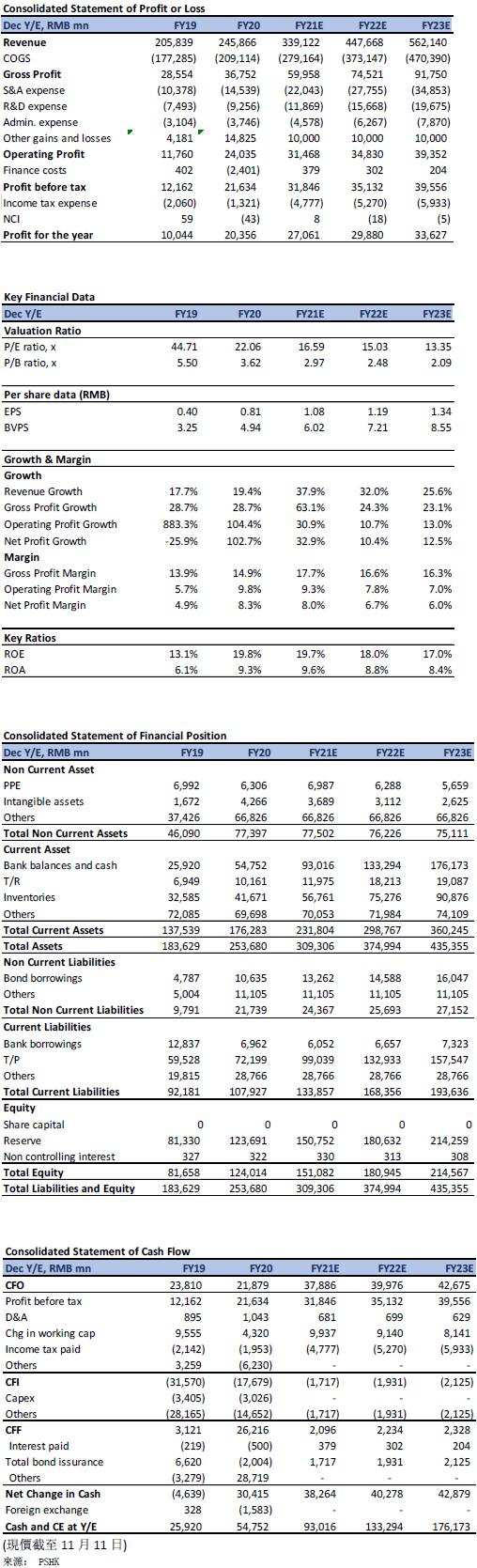

在2020年,公司實現營收2,459億元人民幣,同比增長為19.4%;公司毛利達約368億元人民幣,同比增28.7%,毛利率則14.9%,同比增1.0個百點。而公司淨利潤達203億元人民幣,同比增長103%,淨利率為8%,同比增3.4個百分點。

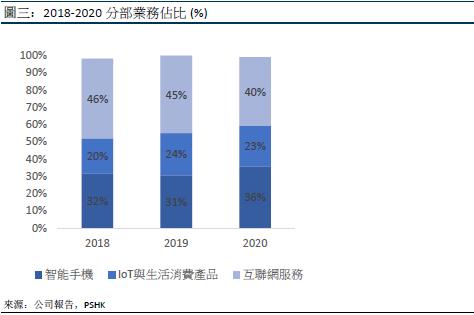

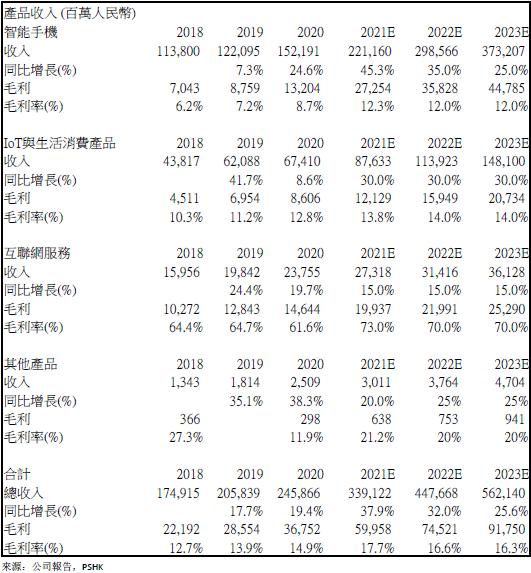

目前公司的業務主要有智能手機、IoT與生活消費產品和互聯網服務,其中智能手機一直為公司最大的收入來源,在2020年,智能手機收入達1,522億元,同比增長達24.6%,其收入佔總收入約62%;全球智能手機全年出貨量為146.4百萬台,同比增長17.5%。毛利為132億元人民幣, 同比增50.7%,毛利率為8.7%,同比增1.5個百分點,反映公司的整體產品組合有所改善和優化。

而IoT與生活消費產品2020年的收入達674億元人民幣,同比增長8.6%,其收入佔總收入的27.4%;其中,包括了智能電視、筆記本電腦、空氣淨化器、掃地機器人、智能攝像頭、智能音箱、路由器等。毛利為86億元人民幣,同比增23.8%,毛利率為12.8%,同比增0.9個百分點。

互聯網服務業務方面,2020年全年收入達238億元人民幣,同比增加19.7%,其收入佔總收入的9.7%;其中,公司的廣告業務收入為127億元,收入同比增速達19.2%,公司在重視提升用戶體驗的基礎上,不斷優化算法和內容推薦的精準性;而遊戲業務收入則為42億元人民幣,同比增長31.4%。分部業務的整體毛利為146億元人民幣,同比增14%,毛利率為61.6%,同比下跌3.1個百分點,而2020年第四季度的互聯網服務分部毛利率為68.4%,主要是因公司的廣告及金融科技業務的毛利率上升。

從公司的收入結構和成長邏輯來看,公司三大業務保持高速增長,但手機和硬件的毛利率因小米的戰略而保持較低的水平。同時,公司互聯網服務的收入雖然只佔公司總收入約9.7%,但其毛利佔總毛利約四成以上。長遠來看,公司透過智能手機和硬件的銷售進行引流,在保持高客戶黏性下,採用互聯網服務實現變現的戰略。

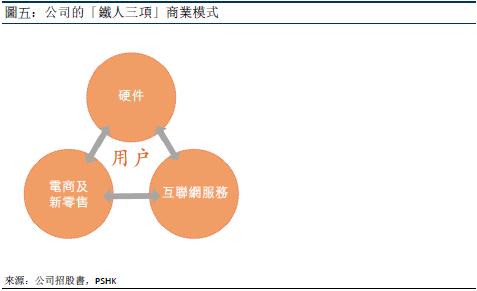

「鐵人三項」商業模式

公司的商業模式為「鐵人三項」商業模式,由三個相互協作的支柱組成,1)創新、高質量、精心設計且專注於卓越用戶體驗的硬件;2)以厚道的價格銷售產品的高效新零售;3)豐富的互聯網服務。公司作為一家互聯網公司,初期以嶄新的零售渠道,向用戶出售各種自有操作系統MIUI驅動的智能硬件產品,從而建立龐大的自有平台,為用戶提供各式各樣的互聯網服務,業務相互緊扣,同時建立一群非常專一且高度忠誠的用戶,稱為米粉。

硬件綜合稅後淨利率不超過5%

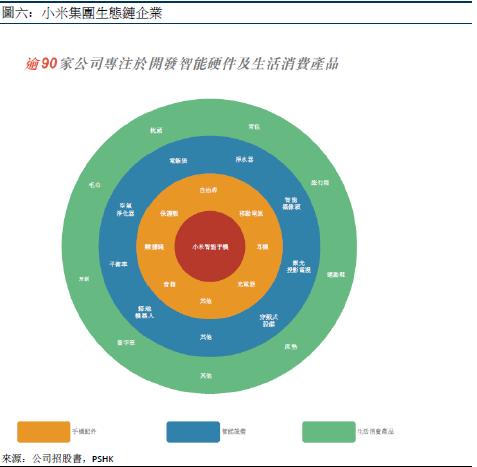

公司提供一系列自主與生態鏈企業共同開發的硬件產品,並致力將產品定位在廣大用戶可接受的價位,以確保廣泛的接受程度及高留存水平。因此公司自2018年開始承諾,公司的硬件綜合稅後淨利率永遠不超過5%;如超過,公司將把超過5%的部分用合理的方式返還給小米用戶。而且該承諾也一直兌現,2020年小米硬件綜合稅後淨利率依然低於1%。在核心自家產品方面,公司專注於設計和研發一系列先進的硬件產品,包括智能手機、筆記本電腦、智能電視、人工智能音箱和智能路由器。截至2018年3月,公司通過投資和管理建立了由超過210家公司組成的生態鏈,其中超過90家公司專注於研發智能硬件和生活消費產品。

電商及新零售 結合線上線下銷售渠道

高效的全渠道新零售分銷平台是公司增長策略的核心組成部分,使公司能在高效運營的同時擴展用戶覆蓋範圍和增強用戶體驗。公司成立之初一直專注於產品的在線直銷,以達到最大效率,並與用戶建立直接的數字化互動關係。小米商城和有品為公司自有的直銷電子商務平台,截至2018年第一季度,小米商城按商品成交總額計已成為中國大陸第三大3C與家電線上零售直銷平台。同時,公司亦利用第三方電子商務平台,如京東、天貓、Flipkart、TVS Electronics及亞馬遜的本土化銷售及營銷專長、物流設施和支付系統,以增加更多線上購物的渠道。隨後,公司為擴大覆蓋範圍和提供更豐富的用戶體驗,公司通過自營的米家門店顯著擴大了線下零售直銷網絡,在實現線上線下同品同價的同時,亦保持與線上渠道相似的運營效率。公司的線下零售網絡由公司自營的米家零售門店和直接由公司提供產品的第三方線下零售合作夥伴組成。截至2020年12月,公司在中國大陸零售店的總數超過3,200家,較2020年9月30日新增超過1,000家。

互聯網服務生態

公司通過提供互聯網服務讓用戶擁有完整的移動互聯網體驗,截至2020年,公司基於安卓原生系統的自有操作系統MIUI擁有大約3.96億月活躍用戶,MIUI與安卓生態系統充分兼容,包括了安卓生態系統上的所有手機應用程序,以構成一個開放的平台,有利公司提供一系列廣泛的互聯網服務,包括內容、娛樂、金融服務和效能工具。截至2018年,公司開發了38個月活躍用戶超過10百萬的應用程序和18個月活躍用戶超過50百萬的應用程序,包括小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻。相比其他獲客成本較高的互聯網平台,公司通過硬件銷售獲得用戶的過程本身是盈利的。

行業分析

全球手機出貨量復甦 並進入存量市場

在2020年,由於疫情、中美貿易摩擦、消費者對新設備的需求放緩改變了智能手機市場的格局。智能手機終端市場表現不佳,銷售渠道受阻、供應鏈生產緊張等因素使智能手機出貨量呈現下跌的狀況。根據市場調研機構Counterpoint發佈的數據顯示,2020年全球智能手機的出貨量為13.3億部,較2019年下降約10%。而2021年開始,疫情得以緩和,全球手機出貨量開始出現復甦,根據Canalys發佈的數據顯示,第一季和第二季全球出貨量達到約3.5億和3.2億部,同比分別增加27%和11%,但第二季環比則下跌9%,主要原因是芯片等關鍵組件的供應緊張而導致。

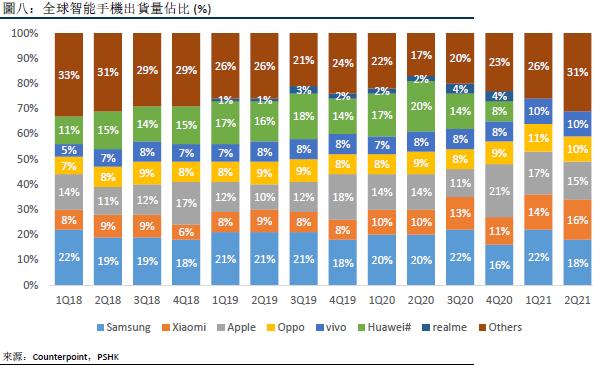

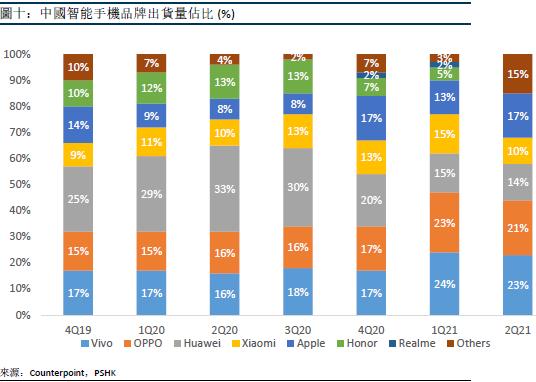

近年來隨著中國手機廠商的崛起,在中國和海外的智能手機市場中頭部競爭格局越趨激烈,主要頭部公司為三星、蘋果、小米、OPPO、VIVO及華為等。自2020年8月,美國宣布針對華為的芯片制裁後,華為手機的出貨量受到了明顯的影響,在包括剝離華為榮耀手機品牌的出貨量下,華為在2020第四季和2021年第一季的整體出貨量為33和15百萬部,環比跌約35%和55%;全球市場份額則從高峰期2020年第二季的20%後,一直下降至2020第四季的8%。同時,小米智能手機業務穩步拓展,根據Counterpoint的數據,小米在2020年第四季度的全球手機出貨量穩居第三名,市佔率為11%,而在2021年第二季度,小米成功超越蘋果公司,成功成為全球手機出貨量第二大的公司,市佔率為16%,與第一位三星公司的份額相差約兩個百分點。小米董事會雷軍在2021年8月10日舉辦2021年度演講暨小米秋季新品發佈會指出,小米目標在三年內拿下世界第一。

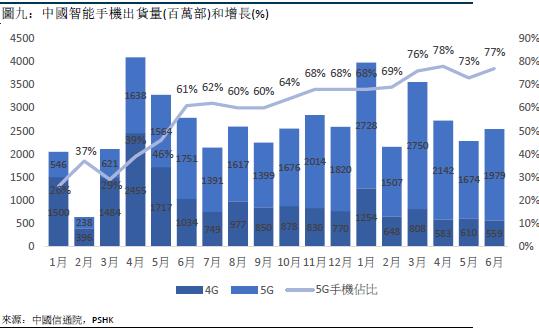

中國智能手機市場

在2021年上半年,中國手機市場整體出貨量保持快速增長,根據中國信通院的權威發佈,其上半年的出貨量為1.74億部,同比增長13.7%,其中5G手機達1.28億部,同比增長101%,佔整體手機出貨量約74%。2021年第二季,受國內手機市場需求提前釋放(第一季出貨量同比增長100%)、移動芯片短缺、華為缺位等因素,導致第二季4、5、6月同比有所下跌,但降幅由4、5月的超過30%收窄至6月的10%,並實現環比增長11.7%。另外,根據Counterpoint的數據,華為以往在中國手機市場份額第一位,在2020年第二季佔約33%,自華為受美國芯片制裁後,華為的市場份額開始下跌,其2021年第二季市場份額只有14%。而VIVO和OPPO則成為重大的利益者,在中國的市場上進一步搶佔份額。而小米在中國的市場份額則較平穩。

全球業務擴張

小米從2014年開始全球擴張,自2016年起加快步伐。截至2020年12月31日,公司的產品在全球銷住100多個市場。根據Canalys的統計,2020年第四季,公司在全球54國家和地區的智能手機出貨量排在前五名。在2020年,小米境外市場收入達約1224億元人民幣,同比增長34.1%,佔總收入的49.8%,同比增長5.5個百分點,相比2017年海外收入的佔比增長了21.8個百分點。目前,小米手機海外市場主要依賴全球三大市場,分別為歐洲市場、印度市場和其他新興市場。在2021年第二季,根據Canalys的數據,小米在拉美、非洲和西歐這三個市場的出貨量分別增加300%、150%、50%。小米在全球業務版圖上取得顯著的業務縱深擴張,除了依賴性價比高的產品外,針對不同國家和地區制定不同策略亦是小米在海外市場成功的關鍵之一。

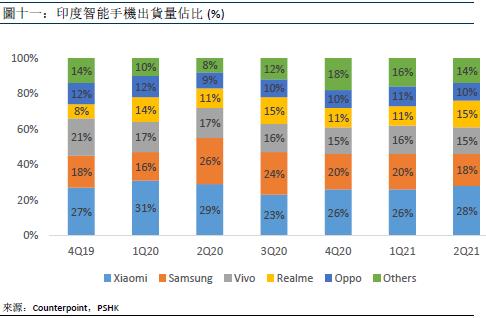

印度智能手機市場

印度智能手機市場是全球第二大的消費市場,其成長速度更是最快的國家,每天平均有超過三萬人加入使用智能手機的行列。根據IDC數據,2020年印度智能手機市場萎縮2%,總銷量達約1.5億部。 根據Counterpoint數據,小米在2020年印度銷量排名第一,並且在2021年第二季市場份額佔約28%。另外,三星則在印度市場佔第二大的市場份額,在2020年第三季的出貨量更曾輕微高於小米,該季的市場份額為24%。

印度市場是小米首次通住國際化的地方,2014年,小米正式進入印度市場,開始銷售支援4G網絡服務Mi3的手機產品,提供更優質的手機功能,而三星、Micromax等對手仍在銷售3G手機。當時,小米堅持其網絡銷售策略,與當地電商Flipkart合作,把運用在中國的閃購策略也複製到印度,加快Mi3的在印度市場上的滲透率。然而,在2015年,印度政府為推行印度制造計劃,將智能手機的進口關稅提高一倍。於小米而言,這既是一個挑戰亦是一個成功的轉捩點。小米與富士康合作,將其供應鏈快速部署到印度,在當地修建手機工廠、研發中心等,並以印上印度製造的標簽,亦免受印度政府關稅政策的影響,這領先蘋果了5年。在2016年,小米在印度的市場份額從2015年的3.3%增加至13.3%,增加了10個百份點,奠定了小米在印度市場上的地位。除了將供應鏈部署在印度外,小米亦部署自己的零售店。此前,印度政府規定,在當地開設實體店,必須有30%的商品採購源自印度本土。2017年,小米選擇接受並適應當地的政策,開設小米商店。截至2020年,小米在印度已經有3000家品牌店,而蘋果直至2019年才開設第一家實體店。

歐洲智能手機市場

歐洲手機市場份額以往長期由三星、華為和蘋果所佔據,但隨後華為的地位逐漸被小米取替,並小米亦開始挑戰第一的地位。華為早在2012年就進入歐洲市場,並通過7年時間努力,在2019年第一季奪得歐洲手機市場第二位,而且當時華為的出貨量增速已超過第一名的三星,有望未來成為歐洲第一手機廠商。然而,2019年第四季開始,華為和谷歌的合作出現障礙,其手機部分不能再搭載谷歌GMS服務,而導致銷量大受影響。

而小米在2017年才開始布局歐洲市場。然而,歐洲整個手機消費市場風格並不統一,小米亦根據西歐和東歐等市場差異而採用不同的策略。根據GFK 2018的統計數據顯示,西歐市場智能手機的平均銷售單價(手機廠商賣給運營商和經銷商的價格)為446.7美元,是除北美外價格最高的市場;而東歐和中歐則平均銷售單價為249美元。小米在東歐採取了性價比的策略,而西歐的手機市場由於更為成熟,其手機銷售渠道主要以運營商為主,約佔50%,而其他線下銷售渠道佔約40%,線上則僅有約10%,主要原因是運營商高額補貼而帶來的優惠價格。因此,在2018年小米與香港長江和記組成全球策略聯盟,通過對方旗下的“3集團”在歐洲銷售智能手機,並加重和其他歐洲頭部運營商的布局,例如小米在法國與四大電商Orange, SFR, Bouygues 和Free達成了手機銷售協議。

根據Canalys的數據,在2020年第四季小米在中東歐市場首次排名第一,市佔率達24.7%,同比增長17.5%;而西歐地區的智能手機出貨量同比增長57.3%,市佔率達10.9%,排名保持前三。其中在西班牙市場,公司連續第四季智能手機出貨量排名第一,市佔率為27.0%。另外,在2020年第四季,公司在法國、意大利、德國市場智能手機出貨量分別實現了86.2%、61.6%、139.8%的同比增長。小米在歐洲市場保持強勁增長,根據Strategy Analytics的數據,在2021年第二季,小米在歐洲智能手機市場上首次登頂,市場份額超越三星和蘋果,出貨量約1270萬部,同比增長67.1%,市場份額達25.3%。

「手機x AIoT」戰略

自2017年開始,經過4年多的規劃和驗證,公司在2020年8月,確立了未來新十年的核心戰略 - 手機x AIoT。公司明確地肯定了智能手機業務的核心地位,透過AIoT業務圍繞手機核心業務打造智能生活,成為小米價值的放大器。最後在智能互聯進一步融合下,公司更強調乘法效應,目標滲透更多場景,以贏得更多用戶,成為小米商業模式的護城河。截至2020年12月,小米AIoT連接設備數(不包括智能手機及筆記本計算機)達到324.8百萬,同比增長38%;擁有五件及以上連接小米AIoT平台的設備(不包括智能手機及筆記本計算機)的用戶數達6.2百萬,同比增長52.9%;人工智能助理「小愛同學」月活躍用戶數同比增長43.5%,達86.7百萬。為增強小米手機和IoT產品之間的協同效應,公司在2020年10月發佈「一指連」小米UWB技術,將手機指向設備即可定向操控;在11月公司發佈小米暢快連續,通過手機自動識別附近的IoT設備並自動配網;同時亦發佈了基於開源嵌入式操作系統NuttX打造的物聯網軟件平台Xiaomi Vela,打造碎片化的IoT應用;另外,公司在12月發佈的MIUI 12.5系統推出MIUI+服務,實現手機和筆記本電腦的無間協作。未來預期公司會持續提升智能手機和IoT產品之間的互聯互通的能力,堅定「手機x AIoT」的戰略,增強公司整體業務競爭優勢。

推進雙品牌策略 進軍高端市場

小米為搶奪各價格層的市佔率,採用了品牌分拆戰略,主要將手機業務分為3大不同的子品牌:定位中高端的小米、專注中低端極致性價比的紅米及鎖定遊戲手機細分市場的黑鯊。當中每個子品牌旗下亦推出各種系列以供米粉選擇。

高端智能手機銷售方面,在2020年,小米在中國大陸定價3,000元人民幣以及境外定價300歐元及以上的高端智能手機銷量約1,000萬台。在2020年12月,公司在中國大陸推出了小米11,全球首發驍龍888處理器,定價3,999元人民幣,發售21天內銷量突破100萬台,反映市場對於小米在高端市場上產品的認可,有利小米長遠沖擊高端市場以及在高端市場上爭奪更多的市場份額。受益於中高端產品銷量持續上升,公司的智能手機ASP穩步提升,2020年ASP為約1040元人民幣,同比增長6.1%。在2021年上半年,公司在中國大陸地區人民幣3,000元或以上及境外定價在300歐元及以上的智能手機全球出貨量超過12百萬台,超過2020年全年的約10百萬台。

消費級物聯網IoT市場

物聯網(IoT)為設備之間的網絡,可透過互聯網進行無縫通信。根據全球移動通信系統協會(GSMA)發佈的《2021年移動經濟》報告顯示,2020年全球物聯網總連接數達131億,同比增9.2%,並預計到2025年,全球物聯網總連接數規模將達240億,2020-2025年複合增長率達12.9%。2019年的全球物聯網的收入為3430億美元,預期到2025年收入將增長超過3倍。根據艾瑞咨詢《中國個人物聯網行業研究白皮書2021》的數據,中國物聯網連接量高速增長,在2019年連接數達55億個,同比增長75.6%,2016-2019年複合增長率高達82.4%,並預計2023年將達148億個,2020-2023年複合增長率20.78%。

個人消費級IoT市場指IoT設備銷售及提供面向消費者的IoT驅動服務。與消費相關的IoT應用涵蓋範圍廣泛,包括資訊及娛樂、保健、智能家居、家居保安及安全等。由於消費物聯網的目標受眾客戶基數大,用戶需求單一,同時產品種類多,在感應器和設備處理器的支撐技術得到改良時更容易取得先發優勢。供應商透過連接各種產品,於單一生態鏈下,為用戶提高更好的體驗。5G基礎設施的推出,支援設備的低延遲和高數據密度的連接,以及持續投資軟件技術、雲基礎設施及人工智能將加強IoT服務於應用、分析、數據共享及存儲方面的功能,亦有利消費者周邊IoT設備數量的發展。

個人消費級物聯網的商業邏輯

個人消費物聯網的發展關鏈並不只是表面地依靠硬件銷售獲取利潤,而是通過智能設備獲取全方位的用戶數據,因此行業的變現邏輯長期來看,終端產品銷售只是獲取數據的第一步,而真正的商業邏輯在於其數據價值,例如:1)廠商利用數據向客戶進行廣告推送、雲存儲和互聯網增值服務中收費;2)物聯網雲平台利用數據進行演算法訓練打磨技術,並將技術賦能於智能終端廠商與開發者;3)掌握用戶數據更便於豐富個人物聯網場景和變現方式探索。

因此,部分消費級物聯網(IoT)廠商在發展電子產品時,除了要考慮品質、價格等方面的因素外,亦須提供多類可通過單一應用程式無縫互連的一體化平台,如小米的米家app、華為的Hilink、蘋果的閉環生態圈:iTunes生態圈、iCloud生態圈、IOS生態圈和App Store生態圈等,廠商通過自家硬件產品在自家生家生態圈中互聯互通,從而打造硬件、軟件、服務一體化的平台生態圈,以達至雙向互惠的佈局。但目前數據安全的監管和軟件服務仍在開發的情況下,有形的消費和直接體驗對於消費者更為重要。未來隨消費者認知和個人終端連接量的提升,數據與服務變現的商業模式將為用戶和企業帶來更多的效益。

小米IoT消費市場生態鏈

2019年,小米確立“手機+AIoT”為小米的核心戰略。在AI (人工智能) + IoT (物聯網)領域上,小米提出了“1+4+X”。通過一台小米智能手機,連接其四個重要的自研平台:智能電視、筆記本電腦、智能音箱、路由器等由小米賦能生態鏈的智能產品,即打造萬物智慧互聯的生態模式。

IoT與生活消費產品

智能電視

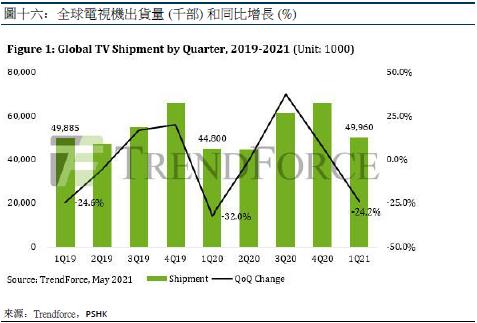

由於疫情帶動的居家經濟,在2020年全球對於電視的需求逐漸增加,根據TrendForce的報告顯示,全球電視出貨量從2020年4月谷底反彈至2020年10月見頂,而第四季開始,因為上游半導體供應商IC產品短缺導致電視品牌延遲2020年第四季出貨時間,2020年全球電視出貨量達2.17億台,同比下降0.3%。2021年第一季的相關供應鏈短缺情況延續,導致電視機的交貨時間延長。

另外,根據TrendForce的報告顯示,在2020年,由於韓國面板製造商產能下降以及中國新面板製造商量產增速放緩,導致電視面板供應量減少。在供需失衡的情況下,40寸到55寸電視面板的價格在六個月內上漲了60%以上,而32寸面板的價格則提升了一倍以上。隨著市場面板供應趨緊、IC產品晶圓產能有短缺、代工廠和面板製造商等上游供應鏈對客戶的選擇增加,一線龍頭電視品牌因其龐大的訂單量而在確保代工廠晶圓產能等方面更具有優勢。

隨著在2020年下半年電視面板價格逐月上漲,市場主流的32寸至55寸電視的盈利能力亦逐漸下滑。因此,電視品牌亦開始採購更大尺寸的面板,以應對低價產品利潤下降的情況。在2020年下半年,65英寸和70英寸以上的電視面板出貨量分別增長了23.4%和47.8%。

根據行業研究機構Omdia數據顯示,在2020年,前五名電視品牌的總市場份額首次超過60%,其中三星銷售收入市場份額創記錄達到31.9%,同比增1%,連續15年為全球銷售額第一,在2020年,三星全年售出約779萬台QLED電視,同比增長約46.43%。同時,在高端電視市場和大屏電視市場分別佔45.4%和50.8%,遠遠領先其他品牌;而緊著其後的LG和索尼的電視總銷售額則分別佔16.5%和9.1%。而根據AVC Revo的數據顯示,按2020年全球電視銷售量計算,前五位分別為三星、LG、TCL、海信和小米。

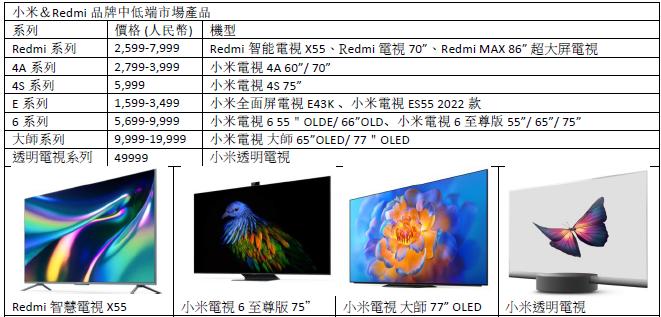

小米智能電視

小米的智能電視從2013年9月推出,並將其定義為“年輕人的第一台電視”。在2020年,小米智能電視全球出貨量達到1,200萬台,同比輕微下跌6.25%,主要是受到疫情和主要部件供應緊張的影響。根據AVC Revo的統計,截至2021年第二季度,小米電視在中國大陸出貨量連續第十個季度穩居第一,全球智能電視出貨量穩居前五。

另外,公司在智能電視方面,公司堅持推動電視高端化、大屏化和國際化的戰略。在高端化方面,自2020年7月開始,公司推出高端旗艦產品小米電視大師系列,包括定價均為人民幣49,999元的全球首款量產透明電視小米透明電視以及小米電視大師82英寸至尊紀念版。在大屏化方面,繼推出Redmi智能電視MAX 98”後,小米在2021年2月發佈了Redmi MAX 86”超大屏電視,起售價為7,999元人民幣。根據奧維雲網的統計,2020年第四季度,小米和Redmi品牌電視在中國大陸70寸以上的大屏電視市場零售量排名第一,市佔率達到27.7%。在國際化方面,公司的智能電視已進入印度、印尼和俄羅斯等,在2020年亦開始進入法國、波蘭等重點市場,預期小米手機品牌的滲透率在歐洲等地逐漸增加,有利小米智能電視在海外市場的銷售。其中在印度市場,根據counterpoint公布的數據,小米在印度電視市場份額中位居第一名,取得27%的市場份額,而LG和三星則分別位居第二和第三名,市場份額分別為14%和10%。

智能音箱

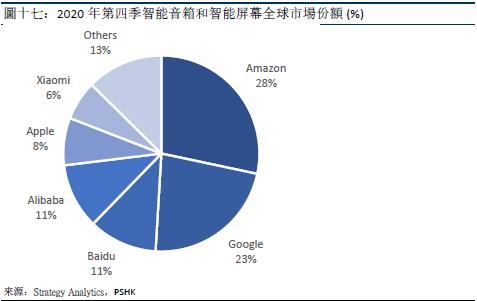

智能音箱最先興於2014年,Amazon的Echo音箱首先將語音交互與音箱結合,使音箱實現通話、定鬧鐘、查詢天氣等功能。相比藍牙音箱,智能音箱在安全性、傳輸距離、延遲時間等性能上更優。智能音箱主要應用場景為客廳、廚房、臥室和浴室等,主要功能為語音交互、內容服務、互聯網服務和智能家居控制等。智能音箱現時處於快速發展階段,根據Strategy Analytics的數據,儘管Covid-19疫情引發市場嚴峻的挑戰,2020年全球智能音箱的銷售仍達到了創紀錄的水平。在2020年第四季,智能屏幕佔智能音箱市場總量的26%,同比增加了4個百分點,主要是不同尺寸和價格型號的可用性不斷增加,推動智能屏幕的強勁增長,而同時帶動智能音箱的需求。目前智能音箱行業較集中,前六大公司佔總市場份額的87%,當中亞馬遜憑借最先入局的優勢,一直佔據智能音箱行業最大的市場份額,在2020年第四季,其智能音箱和智能屏幕佔28%。未來,智能音箱有望導入更多場景,行業前景向好,根據艾媒咨詢數據顯示,預計2022年全球智能音箱供應市場將達到27.8億,比2018年增長135.6%。

小米智能音箱保持其同類產品中擁有高性價比的優勢,用戶可通過Wi-Fi連接小米的聲控人工智能音箱和其他智能硬件產品,下達個性化語音命令。小米的智能音箱主要分為小米AI音箱和小米小愛音箱mini兩種型號。小米智能音箱搭載聲控智能小愛同學可響應用戶的中文命令,並採用優質音響系統,配合環形麥克風,全方位探測語音命令。

智能穿戴裝備

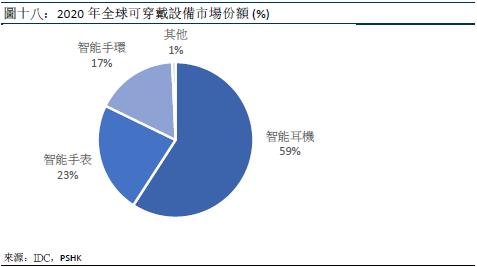

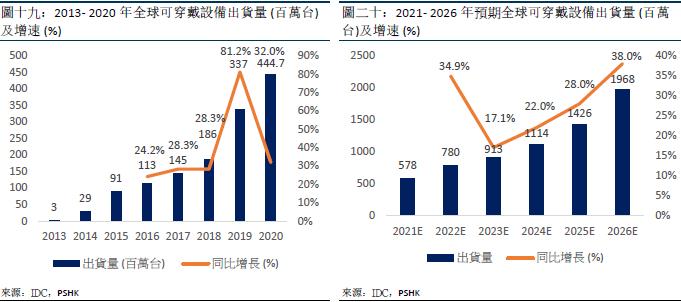

智能可穿戴設備是綜合各類識別、傳感技術、雲服務等交互及存儲技術實現用戶交互、生活娛樂、人體監測等功能的智能設備,目前主要包括了智能耳機、智能手環、智能手表、智能眼鏡等。近年,人工智能產業成為多個國家重點發展項目,產業前景廣闊。根據IDC發佈的數據,2013-2020年,全球可穿戴設備出貨量呈現出明顯的上漲趨勢,不過起步增速較快,近年增速有所下滑。在2020年的可穿戴設備出貨量為4.447億,同比增32%,2019年全球可穿戴設備出貨量為3.37億部。在2020年,全球可穿戴設備主要為耳戴設備,市場份額約佔59.14%,而智能手表和智能手環的市場份額則分別為23.08%和17.08%。整體可穿戴設備持續翻新消費性科技商品,目前市場普遍預期可穿戴設備的市場規模增速將超過手機和平板。根據IDC的數據,預計2021年全球可穿戴設備市場規模為5.78億美元左右,並預計2026年全球可穿戴設備市場規模將達約19.68億美元,21-26年複合作年增長為27.8%。

可穿戴設備行業的競爭者較為集中,根據IDC的數據顯示,在2020年第四季,全球前四大的廠商佔全球可穿戴設備出貨量約60%,其中蘋果為全球第一,其出貨量達55.6億部,同比增長27.2%,佔全球約36.2%的市場份額;而小米則排名第二,2020年第四季出貨量為13.5億部,同比升5.5%,佔全球約8.8%的市場份額。而三星和華為則為第三和第四名,2020年第四季出貨量分別為13億和10.2億部,同比分別增20.4%和7.4%,市場份額則分別為8.5%和6.7%。

互聯網服務

2020年,在疫情的影響下,互聯網服務成為了全球其中一個實現經濟正增長的主要經濟體。互聯網服務市場覆蓋廣泛,當中包括互聯網零售、在線廣告、在線遊戲、互聯網金融、應用程序商店和其他互聯網服務。而電子設備,特別是智能手機,為用戶連接互聯網的主要媒介。在智能手機的普及和使用戶大幅增加使用互聯網的時間下,擴大了互聯網服務的潛在市場。

同時,由於互聯網服務市場競爭激烈。互聯網服務市場競爭激烈,公司一般需要花費大量營銷費用建立並挽留用戶群。因此,通過銷售硬件設備獲得及挽留用戶的公司可藉以降低獲客成本、增加用戶參與頻率及提高收集數據能力加強互聯網服務的競爭力。

小米通過提供互聯網服務讓用戶擁有完整的移動互聯網體驗,擁有基於安卓原生系統的自有操作系統MIUI,並與安卓生態系統充分兼容,包括了安卓生態系統上的所有手機應用程式,構成一個開放的平台以提供一系列廣泛的互聯網服務,包括內容、娛樂、金融服務和效能工具。小米的所有智能手機均預置MIUI,其他安卓智能手機用戶亦可免費安裝MIUI。小米一直保持全球互聯網用戶的高速度增長。截至2020年12月,全球MIUI月活躍用戶達396.3百萬,同比增長28.0%。其中,中國大陸地區MIUI月活躍用戶數為111.0百萬。同時,小米電視互聯網用戶數亦保持增長,截至2020年12月31日,小米電視的付費用戶達4.3百萬,同比增長14.4%。

在互聯網服務的變現方面,公司目前主要集中在中國大陸,其重點為互聯網廣告和增值服務。在廣告方面,小米的廣告分銷渠道主要包括小米的手機應用程序和智能電視,如小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻。公司為廣告客戶提供展示類和效果類等多種廣告形式,以滿足客戶的業務需求和營銷目標。對於展示類廣告服務,公司一般按廣告在小米互聯網平台展示的時長向廣告客戶收取費用;而效果類廣告服務則於用戶點擊廣告內容時按每點擊基準、向用戶展示廣告內容時按每顯示基準或用戶下載第三方應用程序時按每下載基準向廣告客戶收取費用。

互聯網增值服務方面,目前大部分收入來自線上遊戲。小米平台上大部分遊戲皆為免費,公司主要通過銷售充值於遊戲內的虛擬貨幣獲取收入,該收入根據與第三方遊戲開發商訂立的收入安排進行分成。而其他互聯網增值服務收入亦包括用戶付費訂閱優質娛樂內容(例如在線視頻、文學和音樂)、直播和互聯網金融服務。

盈利預測

小米公司2021年上半年總收入為1,647億元人民幣,同比增長59.5%,毛利為293.1億元人民幣,同比增長92.1%,總利潤為160.5億元人,同比增長141.3%。第二季度總收入更是創單季歷史新高,為878億元人民幣,主要因手機出貨量強勁的增長,公司第二季智能手機收入達591億元人民幣,同比增長86.8%。我們預計由於2021年下半年全球智能手機終端銷售環比轉弱,同時因為其他手機廠商發佈新型手機,導致智能手機終端市場競爭激烈,小米下半年的整體手機收入會較上半年增長放緩。

而IoT業務方面,公司第二季的收入為207億元人民幣,同比增長35.9%。隨著物聯網業務加快進入海外市場,我們預計IoT為公司未來的關鍵業務,複製智能手機的銷售邏輯,我們預計公司IoT業務在2021年能保持30%的同比增長。互聯網服務方面,公司在第二季收入達70億元人民幣,創下歷史季度收入新高,收入同比增長19.1%。公司全球互聯網用戶繼續保持高速增長,截至2021年6月,MIUI月活躍用戶數同比增長32.1%至453.8百萬。同時,公司在廣告業務和境外互聯網服務收入分別達到45億元人民幣和11億元人民幣,同比增長46.2%和96.8%。我們預計互聯網服務能保持穩定增長,但仍需要留意公司用戶的黏性,我們保守估計互聯網服務的收入能保持15%的收入增長,並受惠於互聯網服務業務的高毛利率,能為公司帶來強勁的利潤增長。

公司估值

小米集團的三大主營業務為智能手機、IoT與生活消費產品和互聯網服務,我們採用分部估值法(SOTP)對公司三項業務分別進行估值,分別給予公司智能手機業務/ IoT與生活消費產品/ 互聯網服務20/ 20/ 22 倍2021年的市盈率(P/E),給予目標價為HKD26.90,對應公司2021/2022/2023年的整體市盈率為21x/ 19x/ 17x,首次給予買入評級。

風險因素

1) 疫情控制不及預期

2) 公司出貨量增長不及預期

電動汽車相關業務的發展不及預期

財務數據

投資涉及風險,有可能損失投資本金。你應諮詢專業人士,就本身的投資經驗、財務狀況、個人目標及風險取向,以提供投資意見。各類產品的風險,請參閱本公司網頁 http://www.phillip.com.hk《風險披露聲明》。

輝立(或其僱員) 可能持有本文所述有關的投資產品。此外,輝立(或任何附屬公司)隨時可能替向報告內容所述及的公司提供服務、招攬或業務往來。

以上資料為輝立擁有並受版權及知識產權法保護。除非事先得到輝立明確書面批准,否則不應複製、散播或發佈。